MESSAGES

写真左から修道学園 住田敏専務理事、修道学園三百年史編集委員会 坂根嘉弘委員長(広島修道大学商学部教授)、同委員会 能美謙一事務局長

VOL.2

〈座談会〉 修道300年の歩みを

未来へつなぐ『修道学園三百年史』

2025年11月4日、修道学園は創始300年を迎えます。この大きな節目を記念する事業の一つが、300年の歩みを振り返り、未来への指針を示すための『修道学園三百年史』の制作です。本事業の企画・制作の中心を担う、修道学園 住田敏専務理事、修道学園三百年史編集委員会 坂根嘉弘委員長(広島修道大学商学部教授)、同委員会 能美謙一事務局長が本誌の制作に込めた思いと、その舞台裏を語ります。

『修道学園三百年史』企画の端緒と

方針の策定

住田敏専務理事(以下:住田)

私たち修道学園は、本年11月に300周年を迎えようとしていますが、300年も続く組織は日本中を見渡しても非常に稀で、大変誇りに思っています。この大きな節目を迎えるにあたり、何をすべきかとさまざまに思いを巡らせたのですが、まずは三百年史を刊行したい、修道の歴史を記録して後世に残したいという考えが浮かびました。そこでこれまでに刊行してきた本学園の年史を土台に、その後の歴史を加える。そして土台とする過去の年史を、より詳細に正確に記述し直した三百年史を作りたいという思いを抱きました。

問題は誰が作るかということですが、私なりにいろいろ考え、日本経済史、近代日本史がご専門の坂根先生に編さんの中心になっていただきたいと要請しました。初めは固辞されたのですが「ぜひに」とお願いをしてお引き受けいただきました。

次に考えたのは、三百年史の基本方針をどうするかということです。これは坂根先生からご提案いただいたのですが、大きく四つあります。一つは修道学園の伝統と実績を確認し、建学の精神や学園の理念を再認識すること、二つ目に、三百年史の編さんを通して、修道学園の存在価値・存在感を広くアピールし、修道ブランドを高めていくこと。三つ目は修道学園の300年を振り返り、その事績を共有することで、次の時代への力の源泉とすること、そして四つ目は、せっかくの機会ですから、新しい資料の発掘に努め、修道学園に関する資料を体系的に整理・保存し、後世に伝える。このような基本方針のもとで、編さんを行っていくことを決めました。

坂根嘉弘教授(以下:坂根)

私からは編集方針をお話ししましょう。まず、日本の教育界の歴史の流れの中に修道学園の歩みを跡づけていくことが基本的な編集方針です。一口に教育の歴史と言ってもさまざまな側面がありますので、できる限りバランスの取れた充実した学園史にすること、学園創設以来の重要な使命である「地域との関わり」を意識すること、そして基本的なことですが、可能な限り広く資料を収集し、設置学校ごとに史実に即して客観的に記述することを編集方針として掲げました。

三百年史のアウトラインと

制作の現在地

能美謙一事務局長(以下:能美)

『修道学園三百年史』は「通史編」と「資料編」の2巻構成です。現時点の計画では、通史編が1,572ページ、資料編が1,402ページ、総ページ数2,974ページの大部となる予定で、執筆者の総数は、学外の方を含めて約50名に上ります。通史編では設置校5校について記述していますが、第3部の修道中学校・修道高等学校(以下「修道中高」)編は、勝部眞人先生(広島大学大学院人間社会科学研究科名誉教授)、第5部の広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校(以下「協創中高」)編は鴨頭俊宏先生(同研究科教育研究推進員)にご執筆いただきました。第4部広島修道大学(以下「修大」)編と他2部は本学園の教職員で執筆しました。

坂根

『修道学園三百年史』編集室が設置されたのは2021年1月でしたね。同年7月の第1回編さん委員会に向けて、先程ご紹介した基本方針や編集方針の策定、スケジュールや執筆要綱の作成、編さん体制の整備といった準備作業を進めていきました。

スケジュールは、2025年11月の記念式典の前月に三百年史を配付するというゴールから逆算して設定しました。外部執筆者には2021年6月、学園内には2022年4月頃に執筆を依頼し、2023年8月から10月を各執筆者からの原稿締切とし、編集室でチェックを行った後、2024年5月から6月にかけて印刷会社へ入稿して校正工程に入りました。現在(2025年3月)は通史編・資料編とも校正の最終段階で、6月に校了し、印刷・製本を経て9月に完成、予定通り10月に配付できる見込みです。また、通史編・資料編の口絵として、5月に各設置校のキャンパスをドローンで空撮する予定です。

執筆者との密な連携と

厳重なチェック体制

坂根

通史編・資料編合わせて約3,000ページという非常に大部の年史ですから、表記ゆれや誤植などのミスがないように気を遣いました。また、記念式典前月に配付という最終ゴールが決まっていますので、スケジュール通りに進めることにも留意しました。制作が遅れる大きな要因として、原稿提出の遅延を懸念していたのですが、全体として大きな問題はなく、今日まで来ているというところです。第1部「修道学園の創始」、第2部「学校法人修道学園編」は本学園、いわば三百年史の推進側の執筆ですので、それほど原稿遅れは出ないだろうと思っていましたが、外部へ依頼した第3部「修道中学校・修道高等学校編」、第5部「広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校編」についても、勝部先生、鴨頭先生と2、3カ月に1回は面会して進捗を確認したり、要望をお伺いしたりと、密に連携を取って進めてきました。

原稿の内容と表記については、五重のチェック体制を敷きました。まず編集室で原稿を読み、その後、各設置校の専門部会で読んでいただく。さらに法人事務局にも読んでいただく。また編集室内に原稿検討小委員会という別の委員会を設けていて、ここでも原稿をチェックいただく。最後に印刷会社で校閲をしていただくという形にしまして、合計5回のチェックを行う体制を敷き、制作を進めてきた次第です。

住田

緻密に計画を立て、実行いただいたことに心から感謝しています。執筆者も非常に多いですから、随分ご苦労をかけたと思うんですよ。また資料の収集にも尽力いただきましてですね、坂根先生や能美さんの仕事ぶりに、頭が下がると言いますか、すごいなと感服しております。今年10月のゴールに間に合うよう進行できているのは、坂根先生と能美さん、事務局の皆さん、そして執筆者の皆さんのご苦労の賜物だと感じています。五重のチェック体制の中に、私が所属する法人事務局も入っているわけですが、時々能美さんから、いついつまでに見てくださいねって、分厚いラブレターが送られてくるんですよ(笑)。合計3,000ページもの本をまとめるというのは、本当に大変な作業だと実感しましたね。

編さんの眼目、そして課題

坂根

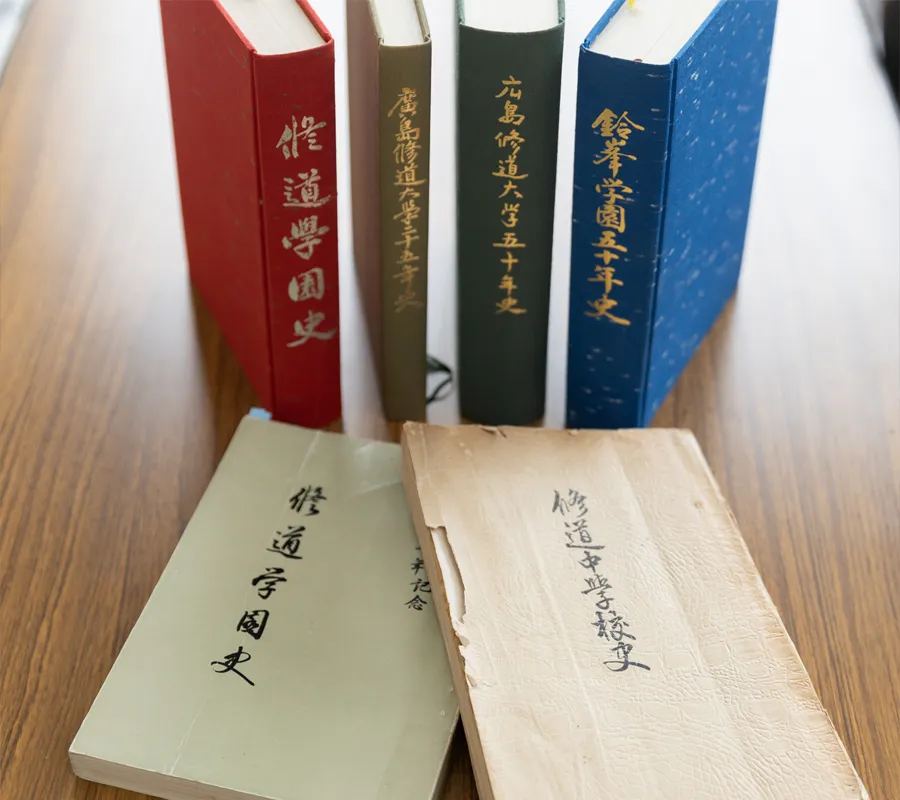

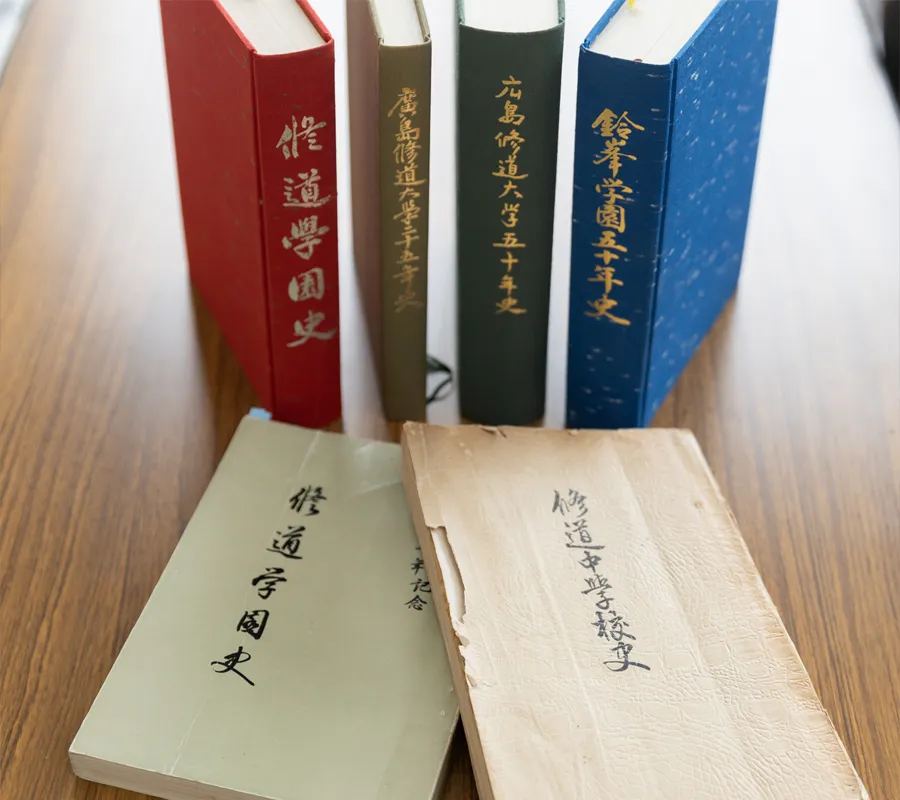

これまで修道学園に関する歴史を書いたものは、1931(昭和6)年の『修道中学校史』、それから1957(昭和32)年と1978(昭和53)年に2回刊行された『修道学園史』、それと『広島修道大学二十五年史』『広島修道大学五十年史』の計5冊です。これらを踏まえて『修道学園三百年史』の編さんに取り組んだのですが、修道中高の1978年から今日までの約50年を体系的にまとめた資料がなく、また戦前からの歴史にも抜け落ちている部分があり、これらを埋めることは編さん上の重要なポイントとなりました。

修大についてはベースとなる『広島修道大学五十年史』が10年前の刊行であり、その後の資料も多く存在しますので、編さんは比較的容易でした。協創中高については、1991(平成3)年の『鈴峯学園五十年史』をベースに、2015(平成27)年の鈴峯学園と本学園との合併から今日までを、新たに書き加えました。また、法人の歴史についても『修道学園史』や『広島修道大学五十年史』に少し出てくるのですが、あまり体系立てて書かれていませんので、今回の三百年史が最も詳しく編さんしたものになると思います。

住田

直近の『修道学園史』は540ページほどですが、今回の『修道学園三百年史』のページ数は編さん開始から想定されていましたか? 割と早い段階で、2,000ページを優に超えると聞いた時にはちょっと驚きました。

坂根

そうですね。これまで埋もれていて、まったく書かれていない部分がありますし、新たに協創中高も加わりました。同校に関しては、鈴峯学園時代の歴史もかなり入れています。また全体として、より詳細に記述することを決めていましたので、過去にない大部になるだろうとは想定していました。

能美

これは私の反省点なのですが、いつだったか、とある職員から「能美さんがどんな仕事をしているか、知らないんですよ」という指摘を受けましてね。「しまった!」と思い、三百年史について、編さんの目的やスケジュール、編集委員会の業務内容などについて、急遽、学園内に情報発信をしたということがありました。私は修大の職員として約40年奉職したのですが、自分が関わっていなかった五十年史の刊行の際に、先の職員と同じように感じたことを思い出したのです。年史の編さんというのは大変な仕事なのですが、形がないので、関与していない人にとっては状況が見えづらいんですよね。

住田

これは私にも反省すべき点があります。私が学園内にしっかりプロモーションをしておけば、職員の皆さんの認識もだいぶ違っていただろうと思います。修大の体育館新築や修道中高の校舎建替といった工事事業と違って、年史の編さんはなかなか目に見えないのでね…完成すれば、このボリュームですからものすごく存在感があると思うのですけどね。

能美

また資料の収集についても、保管場所が多岐にわたっていて、目的の資料を探し出すのが非常に大変でした。今後、資料の保管をどのようにしていくかをこの機会にしっかり考えていかなくてはと痛感しています。

住田

今回『修道学園三百年史』を企画するにあたり、他学園の年史を片っ端から見ていったんですよ。そうすると、冒頭申しましたように、せいぜい100年史、古くても150年史なんですよ。200年300年なんていう学園史はないのです。それを我々が作るということは、これはすごいことだなと。執筆はもちろんですが、執筆の前段となる資料の収集も大変だろうというのが当初の思いでして、その困難を乗り越えて、見事ここまで漕ぎつけていただいたことに、改めて感謝を申し上げたいと思っています。

修道学園の価値を未来へ継承する

坂根

教育機関の300年史というのは、他にまずないでしょう。江戸時代からの歴史になりますからね。今回の三百年史の編さんにあたって、藩校から浅野学校、修道学校、旧制修道中学校といった流れを調べていてもやはり歴史の重みを感じましたね。

あと、どの時代も卒業生の結束の強さが印象的でしたね。学園ではさまざまな局面で寄附金を募っているのですが、比較的集まりやすいという特徴がありまして、卒業生のアイデンティティといいますか、修道への愛着を強く感じました。

住田

修道の卒業生は学校への愛着と絆が非常に強いのです。ですから学園を卒業後に社会で活動していく中で、修道の出身ということが助けになった人も多いのではないでしょうか。

能美

先程も申し上げた通り、私は修大職員として40年ほど勤めた後に、三百年史の編さんに携わっているのですが、『修道中学校史』や『修道学園史』を初めてじっくり読みまして、本学園の歴史の全体像が見えたというのが大きかったですね。

『修道新聞』第16号昭和25年12月20日発行

坂根

修道学園の歴史を調べる中で興味深かったのは、1948(昭和23)年頃から修道中高が「修道新聞」という新聞を発行していたことですね。これをGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が検閲で持ち帰ったので、アメリカの大学に保管されているのを見つけたのですが、その後発足した大学の方でも新聞が発行されるなど、他の学園にはあまり見られない特色があります。

特に『修道新聞』については、戦後すぐの経済的に復興していない時期に、広島という、地方の私立中高が発行していたことはかなり稀有な事例ではないでしょうか。当時の新聞班の生徒による編集だと思うのですが、内容も中高にしてはかなり高度なもので、修道の大きな特色だと感じました。

『修道新聞』第16号昭和25年12月20日発行

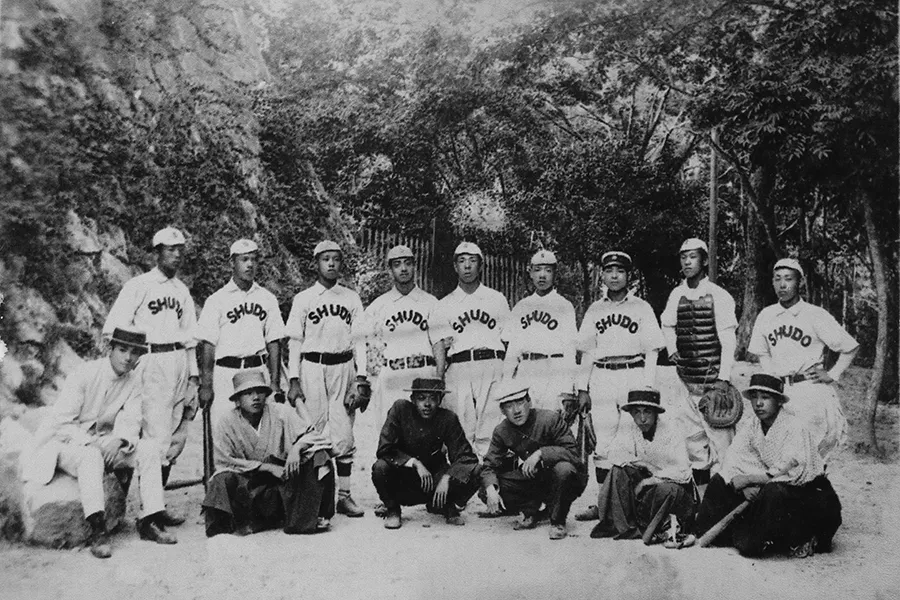

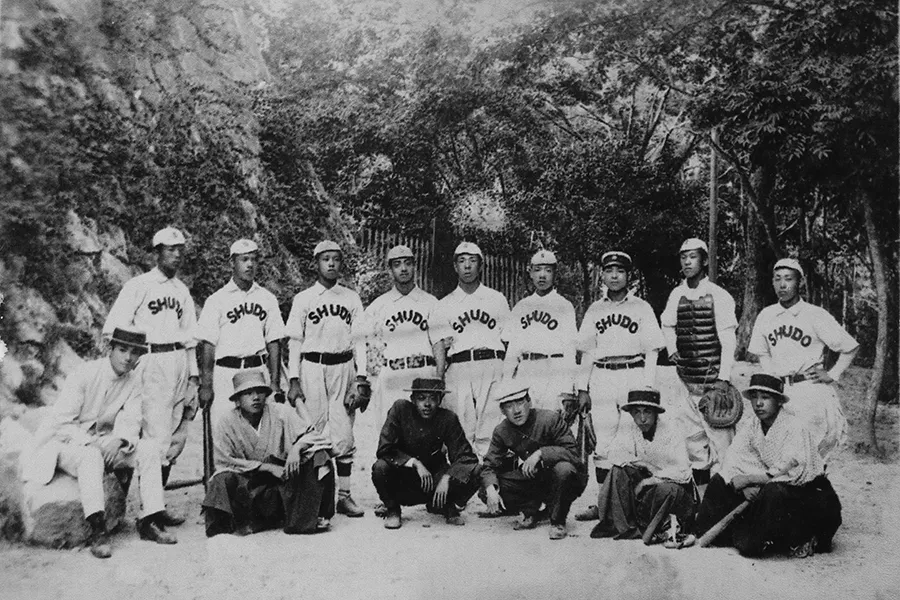

大正5年遠征先の旧制修道中学校野球部(井東外次郎氏(明治45年3月卒業)提供)

能美

私は昔、硬式野球に関わっていたのですが、三百年史をまとめていく中で感じたのは、修道学園では戦前からクラブ活動がかなり盛んで、全国優勝をした経験が何回もあるということです。協創中高も、鈴峯学園の時代に全国優勝をしていて、修大も今の60代以上の方が在学していた頃は活気がありましたが、現在は一部のクラブを除いて、全体として低迷している状況です。

大正5年遠征先の旧制修道中学校野球部(井東外次郎氏(明治45年3月卒業)提供)

住田

全設置校ともオリンピアンを輩出した実績もありますし、古豪復活を目指したいところですね。

浅野長勲(1842-1937)広島藩12代藩主、同藩知事、元老院議官、イタリア公使、宮内省華族局長官等を歴任。貴族院議員、侯爵

坂根

『修道学園三百年史』は相当な大部ですので、すべてのページを読んでいただきたいとは言いませんが、どういった歴史があるのかということを確認して、今後の学園、あるいは各設置校のそれぞれの活動に生かしていただければと思っています。

また、少し細かい話になりますが、明治初期に「学制」(日本最初の近代学校教育制度に関する法令)が発された後、広島藩最後の藩主・浅野長勲(ながこと)が1877(明治10)年に浅野学校を開設しました。当時の学制は、小学・中学・大学の三つに分かれていて、小学・大学は今の小学校・大学ですが、中学・高校に該当する中学の部分は、下等中学校と上等中学校の二つに分かれていました。浅野学校は下等中学校に当たる学校ですが、そうした事例に即した資料は他にあまり見当たりませんので、『修道学園三百年史』は学術的にも貢献する学園史になるのではないかと思います。

浅野長勲公(1842-1937)広島藩12代藩主、同藩知事、元老院議官、イタリア公使、宮内省華族局長官等を歴任。貴族院議員、侯爵)

能美

先程も申しましたが、この三百年史を土台にして、将来、三百五十年史、あるいは四百年史を作るとなった時のために、今回収集した資料をきちんと保存しておく体制を整えたいと思いますね。資料室のような施設も必要ではないでしょうか。

坂根

資料室については、修大でも市川元学長の時代に一度そうした話が出たように記憶しています。今回の三百年史を契機に、数多くの重要資料をどのように保存するか決めていきたいですね。

住田

率直に言いまして、これだけのボリュームの本ですから皆さん、ご自分に関わる箇所しか見ないと思うのですよ。隅から隅まで丹念に読み込むという方は、ほとんどおられないのではないかと。ですが、何十年か後に、皆さんがこの学園史を見て自分の青春を思い起こし、また紙の冊子をパラパラとめくる中で、自分に関係のないページも見て、こういう出来事もあったのかと気づいてくださるとうれしく思います。基本方針の一つ「修道学園の300年を振り返り、その事績を共有することで、次の時代への力の源泉とする」ことを心から願っています。本日はありがとうございました。